Ai piedi del Vesuvio, a 25 km circa da Napoli, giace addormentato il ricordo di “ciò che fu”. Parliamo di un’intera città che ha dovuto piegarsi alla forza della natura, che comunque l’ha voluta restituire ai posteri rendendola, a suo modo, ancora viva. Alberto Angela, in uno dei suoi documentari, l’ha definita la più viva delle città morte, e in effetti sembrerebbe quasi che la lava che ha coperto di eterno questo luogo abbia voluto scattarci una fotografia tridimensionale della vita di allora.

Sto parlando di Pompei, l’antica città della Campania riportata alla luce da scavi archeologici cominciati nel 1748 e ancora in atto. Insieme a Ercolano, Stabia e Oplontis, fu seppellita dall’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C.

L’omonima città moderna che sorge nei pressi degli scavi ha una storia molto più recente, basti pensare che bisogna aspettare il 1928 per parlare di Comune di Pompei. Nasce nei pressi del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, oggi basilica pontificia e meta del turismo religioso italiano.

D’altronde che il turismo rappresenti una risorsa economica importante per questa città è scontato. Gli scavi archeologici vengono visitati ogni anno da milioni di persone che, per qualche ora, vogliono immergersi in quel mondo ormai scomparso che incanta la fantasia. Il flusso di turisti che invadono le strade della città addormentata è favorito anche dalla vicinanza del luogo alle diverse perle della Costiera Amalfitana, quali Amalfi e Positano, per esempio. Gli appassionati di storia e archeologia che si trovano a passare le vacanze tra i profumi della costiera non riescono a resistere al fascino di questa antica città romana che parla più di qualunque libro.

Chiedersi cosa vedere a Pompei non ha molto senso, perché ogni pietra che la compone, ogni scorcio che la caratterizza si ricopre di fascino. Comunque, per chi magari non ha tanto tempo a disposizione, nella zona archeologica della Pompei antica consiglierei di dare uno sguardo alle diverse e numerose ville che caratterizzano il suo territorio. Potrete scegliere tra la Casa del Menandro, la Villa dei Misteri, la Casa dei Vettii, la Casa del Fauno e la Casa del Poeta Tragico.

Per chi fosse interessato alla vita pubblica di allora c’e sempre il meraviglioso Anfiteatro da visitare, e ancora il Foro di Pompei e le Terme Stabiane. Il Tempio di Apollo e il Tempio di Venere, insieme ad affreschi ed elementi votivi vari ritrovati un po’ ovunque, invece daranno un’idea della spiritualità del tempo, mentre il Lupanare mostrerà l’altro lato della natura umana, quello dove la passione prende il sopravvento.

Ma la zona di Pompei che non può essere assolutamente ignorata è l’Orto dei fuggiaschi. Qui la drammaticità di quel giorno lontano viene espressa dalle posizioni e dai tratti dei volti di quei pompeiani che cenere e lapilli hanno immortalato per sempre.

Storia di Pompei

Riassumere in poche righe la storia di Pompei è impossibile visto la ricchezza degli avvenimenti che la caratterizzano. Per questo mi concentrerò principalmente su quel 24 agosto del 79 d.C. quando, dal nulla, quella che pareva un’immensa colonna di nubi verticali, a forma di pino, si innalzò nel punto dove ora sorge il Vesuvio. Perché dico ora? Perché allora il Vesuvio non esisteva, o almeno non era visibile all’occhio umano come oggi. La sua struttura odierna è il risultato delle diverse eruzioni esplosive che da quel giorno hanno interessato, a intervalli di tempo più o meno lunghi, la zona.

Che qualcosa di particolare stava accadendo, i pompeiani lo avevano capito. Molte delle ville che ora sono risorte grazie agli scavi, presentavano lavori in corso, perché la zona era interessata da frequenti terremoti. Era il Vesuvio che creava questo sconvolgimento, ribollendo sottoterra in attesa di manifestare la sua immensa forza. Quel che accadde quel giorno non sono soltanto i resti della Pompei antica a farcelo intuire.

Ci sono stati testimoni dell’evento: uno di questi è Plinio il Giovane che, grazie alla penna di Tacito, ci ha fornito un quadro più che dettagliato di ciò che avveniva in quei momenti tragici. L’eruzione avvenne intorno alle 13 di quel fatidico 24 agosto: ceneri e lapilli arrivarono sulla città con una violenza tale da non lasciare via di scampo ai suoi abitanti.

Da allora al 1748 dell’antica città di Pompei si ha solo il ricordo, tramandato da testi e storie popolari. È grazie alla lungimiranza e intuizione della dinastia borbonica che i primi suoi resti vennero alla luce, anche se i primi veri scavi a cielo aperto sono da attribuire a Ferdinando I delle Due Sicilie.

Da quei giorni sono passati parecchi anni, eppure, ancora adesso, questa antica città romana è una continua scoperta che affascina gli archeologi, e non solo. I numerosi reperti che vengono periodicamente ritrovati sono conservati principalmente nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli; qualcosa lo si può ammirare anche nell’Antiquarium di Pompei, meta del turismo inarrestabile che continua ad interessare questo luogo.

La nuova Pompei

La nuova Pompei sorge in seguito alla fondazione del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, uno dei santuari mariani più importanti di tutta Italia.

Grazie ad una legge speciale, firmata dall’allora re d’Italia, divenne Comune il 29 marzo del 1928. Il municipio si instaurò nel Palazzo De Fusco, abitazione del beato Bartolo Longo, figura molto importante per la città visto che è grazie ad esso che venne fondata

Sono diversi i monumenti della Pompei moderna che suscitano l’interesse di chi si trova a passare qualche giorno da quelle parti, magari per visitare gli scavi. Oltre al Santuario sopra citato, attira particolarmente l’attenzione dei turisti il suo campanile, costruito successivamente alla basilica, il Monumento alle vittime dell’Undici Settembre e il Parco Fonte Salutare.

I dintorni del Santuario

La storia del Santuario di Pompei è strettamente legata a quella del suo fondatore, l’avvocato Bartolo Longo. Arrivò a Valle di Pompei per amministrare le proprietà di quella che sarebbe diventata la sua futura moglie, la contessa Marianna Farnaro De Fusco.

Quello che si trovò davanti fu un villaggio molto povero, a poca distanza dalla città romana sepolta. Si stabilì in una taverna di proprietà della contessa e, in seguito a un’illuminazione divina, decise di porre rimedio agli sbagli effettuati nella sua vita passata, diffondendo proprio in questo luogo che pareva abbandonato da Dio il culto della Vergine del Rosario.

Per la Madonna decise di erigere una chiesa. Il suo progetto cominciò a vedere luce l’8 maggio del 1876, quando, grazie a numerose offerte che arrivarono da ogni parte del mondo, fu posta la prima pietra di quello che sarebbe diventato uno dei santuari più visitati dell’intera penisola.

Furono gli architetti Antonio Cua e Giovanni Rispoli a dare vita alla struttura iniziale di questa grande basilica a croce latina, che constava di un’unica navata centrale e diverse cappelle laterali. In seguito sorse l’esigenza di ampliare abside e cupola, che oggi raggiunge ben 57 m di altezza, e di creare altre due navate che portarono la superficie della chiesa a raggiungere un’estensione di 5000 m2 .

I soffitti affrescati, i colori dei marmi, i metalli preziosi che arricchiscono gli interni, tuttavia, fanno solo da cornice all’immensa fede di coloro che vengono ad invocare una grazia. È il quadro custodito sull’altare maggiore che cattura i loro occhi. Rappresenta la Vergine del Rosario con il Bambino e si attribuisce ad esso il primo miracolo che rese questo santuario luogo di pellegrinaggio per i fedeli di tutto il mondo.

La grande statua della Vergine, di puro marmo di Carrara, con i suoi 3 m di altezza sovrasta la facciata della basilica, dove lo stile ionico e corinzio si alternano armoniosamente. A pochi metri da essa sorge il campanile dedicato al Sacro Cuore, terminato nel 1925; le sue 8 campane allietano e richiamano i fedeli in occasione delle festività religiose. Le diverse statue, le scritte e i materiali che lo costituiscono fanno di esso un’opera d’arte di tutto rispetto, ma questo campanile diventa un’importante attrattiva anche per tutti coloro che amano le vedute panoramiche, regalando dalla sua cima una splendida visione di tutta la zona circostante.

A breve distanza dal santuario si può visitare quella che è stata la casa del beato Bartolo Longo. Il piano superiore di questa abitazione è stato adibito a museo e, insieme al Museo del Santuario custodisce reperti storico/artistici della zona e numerosi ex voto.

Parco Fonte Salutare

In quello che un tempo era il giardino di Palazzo De Fusco, nel 1900, in seguito a una trivellazione, cominciò a sgorgare dell’acqua con proprietà terapeutiche tali da valerle la denominazione di Fonte salutare. Inizialmente venne solamente costruita una grande vasca per accoglierla, ma in seguito, visto i benefici che tale sorgente arrecava, le sue acque vennero convogliate in un impianto termale di tale rilevanza da richiamare persone da ogni dove.

Negli anni ’70, per problemi di varia natura, le terme vennero chiuse e in seguito anche la fonte fu dichiarata inquinata. Oggi si può ancora passeggiare nel Parco Fonte Salutare che delimita la vasca che, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, pare stia per avere una nuova vita. Speriamo che possa presto ricoprire il suo ruolo di primo piano, sia per i turisti che per gli abitanti stessi della zona.

Tra nuovo e antico…

A una quindicina di minuti di cammino dalla nuova Pompei, troviamo i resti della vecchia città, ancora non totalmente riportata alla luce. Vista l’estensione degli scavi, per i visitatori che si accingono a fare un salto nel passato ci sono diversi ingressi da scegliere per esplorare le rovine.

Decisamente più comoda per gli automobilisti è l’entrata di Piazza Esedra, per la grande disponibilità di parcheggi. Qui si può usufruire anche di un servizio bookshop molto apprezzato dai turisti che vogliono avere un ricordo di questa meravigliosa esperienza.

Per chi arriva in treno da Napoli è senza dubbio più comodo l’ingresso da Porta Marina, via Villa dei Misteri, che permette di visitare subito l’Antiquarium e ciò che resta dei Templi di Venere e di Apollo.

Se ci si vuole calare immediatamente nel dramma che ha colpito la città, invece, converrà passare dall’ingresso di Piazza Anfiteatro, facilmente raggiungibile dal centro della Pompei nuova e che, come ricorda la denominazione stessa, porta subito nei pressi dell’Anfiteatro Pompeiano e dell’Orto dei Fuggiaschi.

Antiquarium

L’Antiquarium di Pompei è il trait d’union tra l’ieri e l’oggi. Sposa passato e presente tramite l’esposizione permanente di reperti derivanti dagli scavi archeologici, ricostruzioni digitali e narrazioni audio che accompagnano i turisti durante il loro percorso.

I visitatori vengono accolti da un portale in pietra lavica dove spicca la scritta Antiquarium. Da lì ci si immette in tutta una serie di sale che ripercorrono, tramite scelte espositive, la storia di questo microcosmo pompeiano, dalle origini fino all’eruzione.

Questa struttura museale vide la luce nel 1873, grazie all’allora ispettore degli scavi Giuseppe Fiorelli. Nonostante la superficie destinata ai reperti archeologici sia stata ampliata col passare degli anni, ancora oggi si sta cercando di migliorarla, arricchirla e riorganizzarla tramite la creazione di una sorta di museo diffuso che vedrà presto l’apertura di altre zone espositive in diversi punti della città dormiente.

Si trova in prossimità di quello che un tempo era il Tempio di Venere. È facilmente raggiungibile sia dall’entrata di Porta Marina che dall’entrata di Piazza Esedra. Per accedervi basta il biglietto acquistato per l’ingresso agli scavi.

Vita religiosa nella Pompei antica: I templi di Venere e di Apollo

La religione era fortemente sentita nella città di Pompei dove si adoravano divinità greche, romane e persino indigene.

La Triade Capitolina veniva venerata proprio nel centro della città, nel cosiddetto Capitolium, il tempio più importante di Pompei.

Tra quelli più antichi, invece, spicca il Tempio di Apollo, che pare risalga al VIII secolo a.C. In principio era costituito da semplici altari all’aperto; solo nel VI secolo a.C. venne costruito il primo edificio coperto, il cui tetto era rivestito da tegole in terracotta decorata.

Venne rinnovato tra il III e il II sec a.C., quando venne creato un porticato per circondare l’edificio centrale, al quale si accedeva tramite dei gradini. Al centro della corte, delimitata dalle colonne, troneggiava un altare. Diversi piedistalli accoglievano le statue degli antichi dei, che oggi possiamo ritrovare nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Fu costruito lungo la via che portava al centro della città passando da Porta Marina, e si affacciava sul Foro dove si svolgevano, tra il 5 e il 13 luglio di ogni anno, in onore del dio, i cosiddetti ludi Apollinares .

Un altro tempio che gli scavi hanno messo in rilevanza per l’estensione della superficie da esso occupato è il Tempio di Venere, costruito in epoca sillana su un terrazzamento che si affaccia sul mare.

Nonostante fosse la protettrice della città, la dea della bellezza non veniva venerata con fervore come Apollo o la Triade Capitolina. Tuttavia, per costruire il suo tempio furono demoliti parecchi edifici che si trovavano nella zona, a esclusione di alcuni che vennero adibiti ad abitazione dai sacerdoti che officiavano i riti. Al momento dell’eruzione era in fase di ristrutturazione in quanto terribilmente danneggiato dal terremoto del 62 d.C.

Oggi del capolavoro di allora resta poco, anche in termini di reperti, perché purtroppo è stato uno degli edifici più saccheggiati dell’antica Pompei: furono portati via persino i pavimenti e le decorazioni in marmo che lo adornavano. Eppure doveva essere magnifico, con le sue colonne che abbracciavano la struttura principale e i suoi colori che spiccavano tra il blu del cielo e del mare che lo attorniava.

Il foro di Pompei

Il Foro di Pompei era il fulcro religioso, commerciale, e politico della città.

Fu costruito nel IV secolo a.C., ma ampliato e rifinito nel tempo, buttando giù parte delle botteghe che si affacciavano ad esso e le mura che lo dividevano dal Tempio di Apollo. I pavimenti originari, in terra battuta, vennero ricoperti in un primo momento con lastre di tufo e successivamente di travertino, la piazza venne circondata da portici e vennero costruiti o restaurati importanti edifici politici e religiosi che ad esso si affacciavano; tra questi di particolare rilevanza erano il Capitolium, il Macellum, il principale mercato della città, il Tempio dedicato al culto dell’imperatore e l’Edificio di Eumachia, spazio probabilmente dedicato al mercato della lana.

Il Foro si trovava al crocevia delle più importanti strade della città, alcune delle quali conducevano a Napoli, Nola e Stabia. Era rialzato tramite dei gradini per impedire l’accesso ai carri. Dai diversi piedistalli che si notano sul porticato o sui lati della piazza, si desume che un tempo fosse abbellito da statue equestri dedicate a figure di spicco della società di allora, tra le quali su tutte troneggiava quella del Divino Augusto.

Anfiteatro di Pompei

L’Anfiteatro di Pompei è uno dei più antichi e meglio conservati di tutto il mondo. venne costruito nel 70 d.C. e situato in un’area limitrofa della città per favorire il flusso di persone che venivano da ogni dove per assistere agli spettacoli. Poteva contenere sino a ventimila spettatori.

Era costituito da una parte inferiore, esterna, dove i mercanti erano soliti vendere la loro merce, e da quella superiore, con archi a tutto sesto, raggiungibile tramite delle scalinate a doppia rampa dalle quali si arrivava alle gradinate superiori. Era diviso in diversi settori: la zona migliore era riservata agli esponenti più di spicco della società del periodo, la zona centrale al popolo e poi c’era la zona riservata alle donne.

Vi si accedeva tramite una galleria denominata crypta che presentava ben sei entrate, due delle quali portavano direttamente all’arena, delimitata da un parapetto affrescato.

Sono diverse le testimonianze scritte che ci riportano stralci degli eventi che si svolgevano in questo grande palco all’aperto. Questo mette in evidenza la grande importanza che l’Anfiteatro rivestiva per le genti della zona; era il fulcro del divertimento, della socialità e anche il luogo dove venivano manifestati in pieno i dissapori tra popoli limitrofi, come documenta la grande lite scoppiata tra le sue mura tra gli abitanti di Nocera e di Pompei, che portò anche alla morte di diverse persone.

Le Terme Stabiane

Altro luogo di importante riferimento per la vita sociale della città di Pompei sono le Terme Stabiane, risalenti al III secolo a.C.

Sono le terme romane più antiche che si conoscano, e prendono il nome del luogo dove vennero costruite, all’incrocio tra Via dell’Abbondanza e Via Stabiana.

Per la realizzazione di tali bagni termali, che occupano una superficie di 3500 mq, furono utilizzati materiali di gran pregio. Le diverse parti della struttura vennero abbellite da decorazioni in stucco policromo che ancora oggi è possibile ammirare in più punti.

Dall’ingresso principale di Via dell’Abbondanza ci si immetteva in un cortile molto ampio dove solitamente si praticava attività fisica: una sorta di palestra all’aperto, incorniciata da tre colonne su tre lati.

La zona maschile era divisa da quella femminile, decisamente più sfoglia in termini di decorazioni, alla quale si aveva accesso da una porta situata in Via del Lupanare. Entrambe le zone comprendevano uno spogliatoio, che prendeva il nome di apodyterium, il frigidarium, tepidarium e calidarium.

Nella parte occidentale del cortile trovava posto una piscina affiancata da due vasche dove gli atleti si lavavano prima di entrare in acqua. Era separata dal resto del cortile da un muro basso interamente stuccato.

Al momento dell’eruzione le terme erano in fase di ristrutturazione; purtroppo non si è riusciti mai a completarle, ma la grande ingegnosità e il gusto dei popoli di allora è stato ben conservato da ceneri e lapilli, permettendo ai posteri di calarsi, anche se sommariamente, in un mondo meraviglioso oggi scomparso.

Le ville di Pompei

Tra le meraviglie della Pompei antica non possiamo non includere le splendide ville. Le domus dei ricchi contribuivano a plasmare i paesaggi delle campagne circostanti la città, e usufruivano di bei panorami che le posizioni appositamente scelte per la costruzione valorizzavano. Erano sontuosamente arredate, decorate con affreschi e mosaici che davano luce e movimento a pareti e pavimenti, avvolte da giardini con fontane e sculture.

Tra quelle più visitate dai turisti spicca la Villa dei Misteri con le sue bellissime pareti dove spiccano i tipici colori pompeiani. Risale al II secolo a.C. e prende il nome proprio dai suoi bellissimi affreschi che rappresentano, secondo alcune interpretazioni, l’iniziazione ai culti del dio Dioniso.

La più grande pare essere la Casa del Fauno, con i suoi 3000 m2 di superficie. Il suo nome lo deve alla statua posta nell’impluvium della villa, che raccoglieva l’acqua piovana da un’apertura sul tetto. Anche questa risale al II sec a.C. e sicuramente apparteneva a persone di alto rango sociale; questo può essere dedotto dalle particolari e preziose rifiniture che la adornano, a partire dalla scritta di benvenuto che decora il marciapiede.

Nel suo soggiorno è stato ritrovato un mosaico risalente al II sec a.C. raffigurante la battaglia tra il re Dario III di Persia e Alessandro Magno. Oggi è conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli insieme alla originale statua del fauno.

Un altro mosaico prezioso ce lo fornisce la Casa del Poeta Tragico che possiamo ancora oggi ammirare in loco, protetto da una lastra di vetro. La scritta Cave canem che lo contraddistingue insieme alla raffigurazione dell’animale fanno pensare più che altro ad una sorta di spirito ironico del proprietario. Chiunque abbia abitato in questa splendida domus, sicuramente amava i soggetti mitologici visto che sono stati costantemente riprodotti nei numerosissimi affreschi che caratterizzano le sue pareti.

La Casa del Menandro apparteneva alla famiglia della quale faceva parte la famosa Poppea, moglie di Nerone. Prende il nome da una pittura parietale ritrovata nel portico della casa, dove è raffigurato il poeta greco Menandro. È il classico esempio di domus appartenente a una famiglia agiata, modernizzata e ampliata col passare dei secoli. Anche prima dell’eruzione era interessata da lavori di ammodernamento, come dimostrano le anfore piene di stucco ritrovate in loco.

Decori, mosaici e soprattutto il grande tesori scoperti nell’atrio annesso alle terme ricavate nella zona ovest della casa, danno un’idea della ricchezza che poteva ostentare tale famiglia. I 118 vasi d’argento, gli oggetti in oro e le tante monete ritrovate, oggi sono esposti al Museo Nazionale Archeologico di Napoli.

Ma la villa dove l’arte pittorica pompeiana si esprime al massimo è la Casa dei Vettii; apparteneva a una famiglia di liberti arricchitasi con il commercio e sicuramente impegnati in politica visto i manifesti elettorali in essa rinvenuti. Venne acquistata nei primi anni del I secolo d.C. e arricchita da innumerevoli opere d’arte, sia pittorica che scultorea, rappresentante sia soggetti mitologici, che scene navali o animali.

Il giardino era circondato da un porticato decorato, sorretto da 18 colonne e ravvivato da vasche e statue utilizzate come fontane.

Interessante la cucina della villa dove furono trovati vasellami, pentole, graticole e bacini. In una stanza ad essa adiacente accoglieva i suoi clienti una schiava che si prostituiva per 2 assi, come viene evidenziato da un graffito posto all’ingresso della casa. Questo non deve stupire; nella Pompei di allora, come in tutta l’antica Roma, vi era una maggiore libertà sessuale rispetto a quella odierna, come d’altronde dimostra il Lupanare rinvenuto nella città.

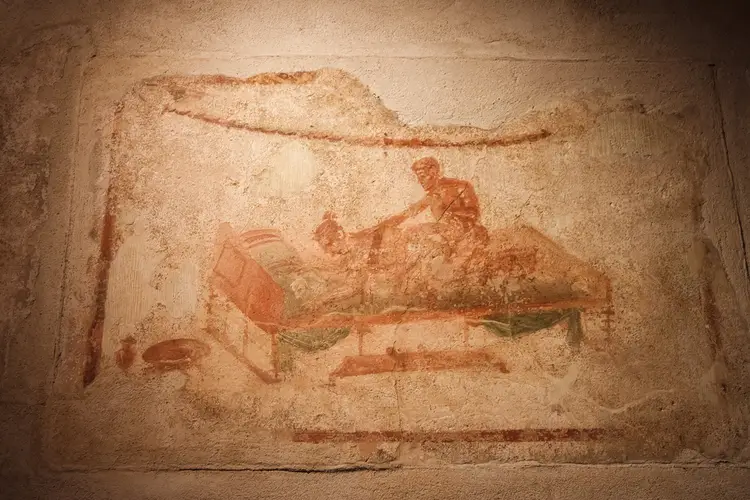

Il Lupanare

Essendo gli abitanti della Pompei antica molto più disinibiti degli uomini di oggi, non c’è da stupirsi che all’esercizio della prostituzione abbiano dedicato un intero edificio. Lo hanno chiamato Lupanare, in onore della dea Lupa, le cui sacerdotesse, nel tempio ad essa dedicato, si concedevano ai visitatori per simboleggiare l’unione della divinità con l’umanità.

Era costituito da due piani, in ognuno dei quali vi erano cinque piccoli cubicoli che si aprivano su una sala comune. Le piccole cellette contenevano un letto in muratura che veniva poi reso comodo stendendovi sopra delle stuoie o dei materassi. Oltre a questi vi erano un balcone e una latrina.

Le pareti interne dell’edificio, intonacate di bianco, e le porte di ogni cella erano “abbellite” da dipinti a soggetto erotico, e coperte da graffiti incisi dagli avventori.

Si trovava all’incrocio tra due strade secondarie, ma per gli interessati non era difficile da raggiungere: indicazioni inequivocabili venivano incise su pietre inserite nelle facciate delle case o sulle strade principali.

L’orto dei fuggiaschi

Era il 5 febbraio 1863 quando vennero scoperte delle cavità con sul fondo ossa umane mentre si sgombrava un vicolo di Pompei. Fu grazie all’idea geniale del direttore degli scavi di allora se da quelle ossa vennero fuori i calchi di un gruppo di quattro persone che cercavano di salvarsi dalla furia del Vesuvio. Sono testimonianze eccezionali, non solo del modo di vestire, dell’oggettistica di allora, ma, soprattutto delle emozioni, del sentire di quelle povere persone che si sono viste, da un momento all’altro, crollare il mondo addosso.

Il gruppo più consistente che rende testimonianza della grande tragedia avvenuta in quel famoso 24 agosto fu però rinvenuto nei pressi di quello che doveva essere un vigneto, fuori da Porta Nocera. È composto da tredici persone di età diversa e diverso stato sociale.

Fuggivano per salvarsi dalla tragedia che stava colpendo la città ma furono investiti da un flusso di magma bollente che stroncò le loro vite. I calchi dei corpi di questi fuggiaschi descrivono in pieno la drammaticità del momento, sia con la posizione dei corpi che con le espressioni dei visi che ancora oggi trasmettono paura e dolore.

L’Orto dei fuggiaschi è senza dubbio una tappa obbligata per chiunque visiti gli scavi. Più di ogni altro reperto ci mostra quello che la storia, molte volte, si dimentica di menzionare: la vita delle persone comuni, le loro sofferenze e il loro modo di reagire alle situazioni.

Quando visitare Pompei

Il periodo migliore per visitare Pompei va da marzo a maggio e da settembre a novembre, quando il clima è mite e le temperature sono più piacevoli per esplorare le antiche rovine. Durante questi mesi, le temperature si aggirano tra i 15°C e i 25°C, ideali per passeggiare tra i resti dell’antica città senza il caldo opprimente dell’estate.

- Primavera (marzo-maggio): questo è uno dei periodi migliori per visitare Pompei. Il clima è fresco, i fiori sono in piena fioritura e le folle sono meno numerose rispetto ai mesi estivi. È il momento perfetto per godersi il sito archeologico in tranquillità.

- Estate (giugno-agosto): in estate, Pompei può diventare molto calda, con temperature che superano i 30°C, e il sito può essere affollato, soprattutto a luglio e agosto. Se visiti in questo periodo, è consigliabile farlo la mattina presto o nel tardo pomeriggio, quando il caldo è meno intenso.

- Autunno (settembre-novembre): l’autunno è un’altra ottima stagione per visitare Pompei. Le temperature sono ancora piacevoli, intorno ai 20°C-25°C, e ci sono meno turisti rispetto all’estate, rendendo la visita più comoda.

- Inverno (dicembre-febbraio): Pompei è visitabile anche in inverno, ma le temperature possono essere fresche, intorno ai 10°C-15°C. Tuttavia, troverai meno folla e avrai la possibilità di esplorare le rovine con calma. Tieni presente che alcune giornate possono essere piovose.

Come arrivare a Pompei da Positano

Ci sono diverse opzioni per arrivare a Pompei da Positano, combinando mezzi di trasporto via terra e via mare:

In auto o scooter

Se preferisci un viaggio in autonomia, puoi prendere la Strada Statale 163 (SS 163) in direzione di Castellammare di Stabia, poi seguire le indicazioni per Pompei. Il tragitto dura circa 1 ora e 30 minuti, a seconda del traffico. Tieni presente che la SS 163, pur offrendo panorami mozzafiato, può essere piuttosto trafficata, specialmente in alta stagione.

In autobus e treno

Un’opzione comoda è prendere l’autobus SITA da Positano fino a Sorrento (circa 1 ora di viaggio – qui ci sono gli orari). Da lì, prendi il treno Circumvesuviana diretto a Pompei Scavi. Il treno impiega circa 30 minuti. Questo percorso è economico e ti porta direttamente all’ingresso degli scavi archeologici.

In traghetto e treno

Durante i mesi estivi, puoi optare per un traghetto da Positano a Sorrento (circa 40 minuti di navigazione). Una volta a Sorrento, prendi il treno Circumvesuviana per Pompei (30 minuti). È una soluzione che ti permette di goderti il panorama marittimo e di evitare parte del traffico stradale.

Taxi o transfer privato

Se preferisci il massimo del comfort, puoi optare per un taxi o un transfer privato da Positano a Pompei. Il viaggio dura circa 1 ora e 15 minuti ed è l’opzione più rapida e diretta, ma anche la più costosa.

Dove dormire nei pressi di Pompei

Pompei offre una varietà di alloggi per ogni tipo di viaggiatore, dai boutique hotel ai bed & breakfast, per soddisfare esigenze diverse.

- Hotel vicino agli scavi: se vuoi essere a pochi passi dagli antichi scavi di Pompei, ci sono diversi hotel situati proprio vicino all’ingresso. Questi offrono comodità e la possibilità di raggiungere le rovine a piedi. Hotel del Sole e Hotel Forum sono ottime scelte per chi cerca una posizione centrale con vista sul sito archeologico.

- Hotel in centro città: il centro di Pompei è vivace e ricco di ristoranti e negozi. Soggiornare qui ti permette di godere dell’atmosfera cittadina e di essere comunque vicino alle principali attrazioni. Hotel Diana Pompei è una scelta popolare, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dal centro storico.

- Bed & Breakfast e affittacamere: per un’esperienza più intima e familiare, i B&B sono perfetti. B&B Pompei Luxury e La Casa di Plinio offrono accoglienza calorosa, camere confortevoli e spesso colazioni fatte in casa. Ideali per chi cerca un soggiorno rilassante e personalizzato.

- Agriturismi e case vacanza nei dintorni: se preferisci un’atmosfera più rurale, ci sono agriturismi immersi nel verde a pochi chilometri da Pompei. Qui puoi combinare la visita culturale alle rovine con il relax della campagna. Agriturismo Villa Julia è un esempio perfetto di alloggio tranquillo con vista sul Vesuvio.

- Hotel economici: Pompei offre anche opzioni per viaggiatori con budget più ridotti. Hotel come Santa Caterina o Hotel Giovanna sono scelte convenienti, senza rinunciare a un buon servizio e a una posizione strategica.

Scegliere dove dormire a Pompei dipende dalle tue esigenze: vicinanza agli scavi, relax nella campagna circostante o un’esperienza più autentica nel cuore della città.

…E la città dorme

Dorme Pompei, cullata dai secoli. Chiunque decida di recarsi in loco deve ricordarsi di rispettare ogni suo angolo, per far sì che la sua vita peculiare non si spenga mai.

Visto l’estensione degli scavi, sono stati studiati dei percorsi guidati che possano assicurare delle escursioni soddisfacenti ad ogni visitatore. Vale la pena prenotarne uno: percorrendo le sue strade ora vuote ancora oggi si riesce a intuire l’eco delle risa e degli schiamazzi di allora.

E allora addentriamoci nella sua poesia, cercando di ascoltarla, comprenderla e non dimenticarla; ci mostra l’imprevedibilità della vita e ci insegna a godere di ogni momento, cosa che non sempre siamo in grado di fare.